Statistisches Gemälde der Residenzstadt Karlsruhe und ihrer Umgebungen. Karlsruhe, im Verlag von Gottlieb Braun, 1815.

8vo. Gestochene Ansicht (Marktplatz), Tb., 8 Bll., 432 S. mit 3 (davon 2 gefalteten) Tabellen, XLIV S. (5 Beilagen u. Anhang), 86 S. (Litterarisches Karlsruhe oder Alphabetisches Verzeichniß aller seit dem Jahre 1813 zu Karlsruhe und in dessen Umgebungen befindlichen Schriftsteller, der vorzüglichsten Epochen ihrer Laufbahn, und der von ihnen im Druck erschienenen Schriften), 1 Bl. (Verbesserungen), 1 Faltkarte (Situations Plan). Zeitgenössischer Pappband mit Buntpapierbezug u. kl. Rückentitelschild. (Ebd.-Rücken stärker beschabt).

Erste größere Gesamtdarstellung der badischen Residenzstadt. – Der Aufschwung Karlsruhes verdankt sich vor allem der Wiedervereinigung der seit 1565 getrennten badischen Markgrafschaften Baden-Baden und Baden-Durlach nach dem Aussterben der baden-badischen Linie im Jahre 1771 sowie dem Aufstieg Badens zum Großherzogtum am Anfang des 19. Jahrhunderts. „Obwohl es sich nicht um eine Geschichte der noch jungen Stadt handelt, kann man dieses Werk als erste größere Gesamtdarstellung mit einem Schwerpunkt auf der Darstellung von Daten und Fakten über Karlsruhe bezeichnen… Seine fundierten Kenntnisse über Karlsruhe bekam er … während seiner dreijährigen Tätigkeit in der Kreisdirektion des Pfinzkreises im (von Freiburg) benachbarten Durlach. Von dort wurde er 1813 an die Direktion des Neckarkreises nach Mannheim versetzt, wo er sein ‚Statistisches Gemälde‘ verfasste. Vorarbeiten hatte er aber schon in Durlach geleistet… Das Statistische Gemälde von Theodor Hartleben… hat also im Wesentlichen den Stand von 1813“ (Ernst Otto Bräunche). – Hartleben (geb. 1770 in Mainz, gest. 1827 in Mannheim), in Gießen, Marburg und Mainz studierter und promovierter Jurist, stand zuvor in Speyerischen, Salzburgischen, Kurpfalzbayerischen und Sachsen-Coburgischen Diensten. Er war u. a. auch Professor für Staatsrecht und Polizeiwissenschaften an den Universitäten in Salzburg und Würzburg, ab 1808 an der Universität im inzwischen badischen Freiburg im Breisgau. – Vgl. über Hartleben: Ernst Otto Bräunche, 100 Jahre Karlsruhe. Ein Geburtstagsgeschenk mit Langzeitwirkung, Stadt Karlsruhe (Blick in die Geschichte, Nr. 106, 2015).

Abdruck derer in angemaßter Klagsache der Stadt Baden oder vielmehr einiger querulirenden Bürger derselben gegen des Herrn Marggraven zu Baden Hochfürstliche Durchlaucht wegen vermeintlicher Religionsbeschwerden und in einigen damit verbundenen Sachen bey dem Höchstpreislichen Reichshofrath zu Wien vorgekommenen Schriften: nemlich denen Klägerischen Implorationen und denen Marggrävlich Badischen darauf erstatteten Berichten auch erfolgten Kayserlichen Rescripten (bearb. von Johann Nikolaus Friedrich BRAUER). Nebst einem Anhang. (angebunden:) Ausführung derer von dem Hochlöblichen Kayserlichen und Reichshofrath durch die, zu Gunsten einiger querulirenden Bürger der Stadt Baden gegen den Herrn Marggraven…. übereilte, provisorische Verordnungen und unbefugte Verwerfung der dagegen und gegen die ganze Einleitung der Sache zum Prozes eingereichten Exceptionum fori declinatoriarum sowohl dem… Badischen Haus zugefügten besondern als daraus auf sämtliche des Heil. Röm. Reichs Churfürsten, Fürsten und Stände ausfliessenden allgemeinen Beschwerden, zur Rechtfertigung des zu deren Abwendung an Kayserliche Majestät und das versammlete Reich nothwendig gewordenen Recurses. Mit Beylagen von Lit. A bis O. Carlsruhe, Macklot, 1780. 2 Tle. in 1 Band mit Ausführungen des Kaiserl. Hofrats. Carlsruhe, gedruckt bey Michael Macklot, Marggrävlich Badischen Hof-Buchhändlern auch Hof- und Canzley-Buchdruckern, 1780.

4to. (1:) Tb. mit Vignette, 3 Bll., 371 S., (2:) Tb. mit Vignette, 1 Bl. (Inhaltsverzeichnis), 378 S. (Ausführungen Kayserlichen und Reichshofrath…:) Tb., 4, 104 S. Neuer Halbleinen mit geprägtem Rückentitelschild aus Leder. Guter Zustand!

Vollständige Veröffentlichung zum sog. Syndikatsstreit, bearb. von Johann Nikolaus Friedrich Brauer! – „Am 27. November 1780 ging beim Reichstag in Regensburg die von Brauer verfaßte umfangreiche Rekursschrift ein. Sie erfuhr die Unterstützung nahezu aller protestantischen sowie zweier katholischer Reichsstände. Die anderen katholischen Reichsstände äußerten sich zurückhaltend oder nichtssagend. Am 6. April 1781 kam die Rekursschrift zur Diktatur des Reichstages, wo sie liegen blieb. Der Reichstag hatte aufgrund der ‚Grafensach‘ den wichtigsten Teil seiner Funktionen eingestellt“ (vgl. C. Würtz). – Vgl. zu Brauer: NDB II, 542; Würtz, Badische Reformer in napoleonischer Zeit: Johann Niklas Friedrich Brauer. Stuttgart 2005, S. 32.

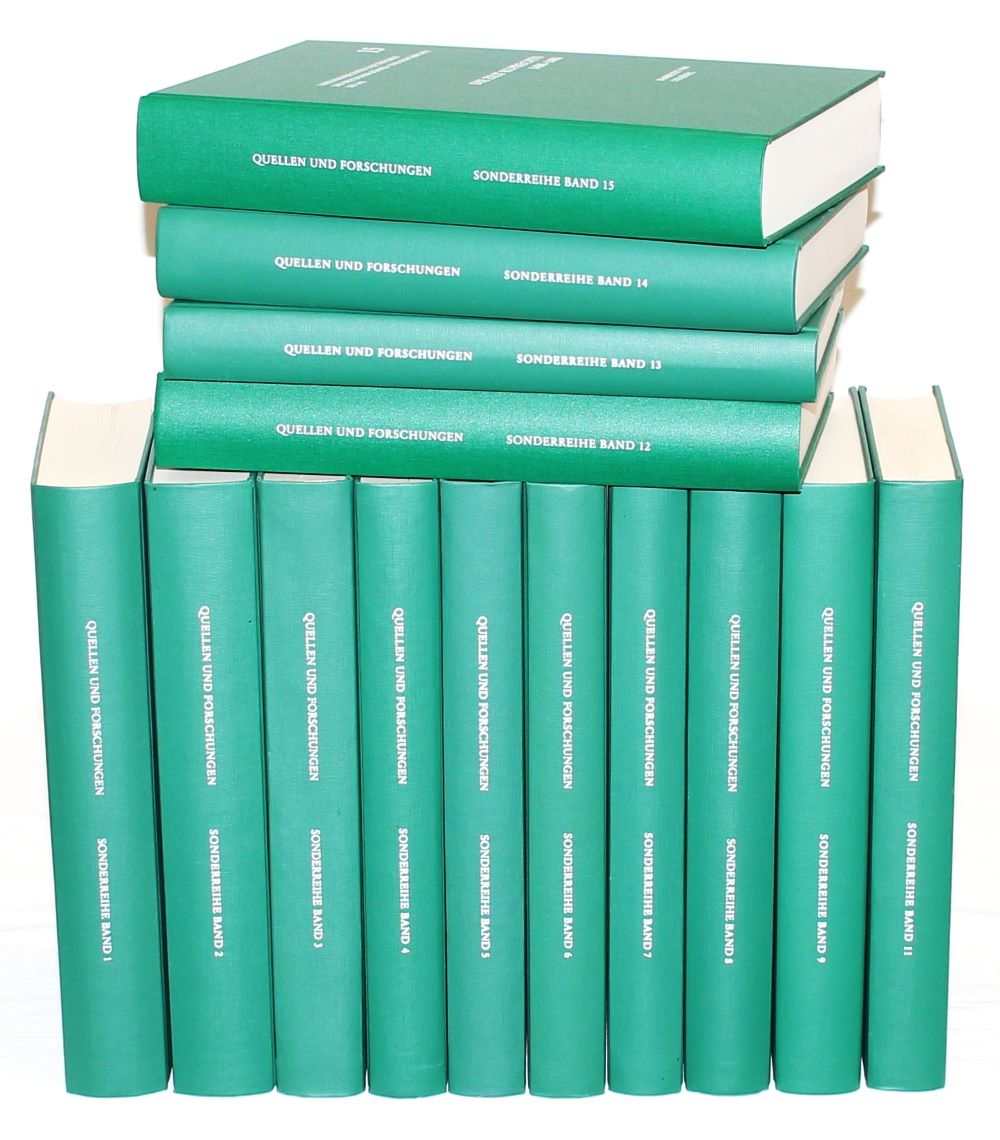

Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451. (Sonderreihe der Quellen und Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, hrsg. von Bernhard Diestelkamp, Ulrich Eisenhardt, Gunter Gudian, Adolf Laufs, Friedrich Battenberg. Albrecht Cordes, Peter Oestmann und Wolfgang Sellert). 14 Bde. der Sonderreihe. Köln, Weimar und Wien, Böhlau Verlag, 1986-2009.

Gr.-8vo. Originale grüne Verlagsleinen mit Rücken- und Deckeltitelprägung. (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz). Exzellenter Zustand!

1. Die Zeit von Konrad I. bis Heinrich VI. 911-1197. Bearb. von Bernhard Diestelkamp u. Ekkehart Rotter. Mit einer Einleitung in die Sonderreihe von B. Diestelkamp. 1988. LXVI, 585 S.

2. Die Zeit von Philipp von Schwaben bis Richard von Cornwall 1198-1272. Bearb. von Ekkehart Rotter. 1994. LVIII, 568 S.

3. Die Zeit Rudolfs von Habsburg 1273-1291. Bearb. von B. Diestelkamp u. Ute Rödel. 1986. XLVII, 482 S.

4. Die Zeit Adolfs von Nassau, Albrechts I. von Habsburg, Heinrichs von Luxemburg 1292-1313. Bearb. v. U. Rödel. 1992. LIII, 418 S.

5. Die Zeit Ludwigs des Bayern und Friedrichs des Schönen 1314-1347. Bearb. v. Friedrich Battenberg. 1987. LI, 402 S.

6. Die Königszeit Karls IV. (1346-1355 März). Bearb. v. F. Battenberg. 1990. XXXIX, 412 S.

7. Die Zeit Karls IV. (1355 April – 1359). Bearb. v. F. Battenberg. 1994. XLVI, 409 S.

8. Die Zeit Karls IV. (1360-1364). Bearb. v. Ronald Neumann. 1996. LVII, 439 S.

9. Die Zeit Karls IV. 1365-1371. Bearb. v. R. Neumann u. Ekkehart Rotter. 2003. XLII, 423 S.

11. Die Zeit Wenzels 1376-1387. Bearb. v. E. Rotter. 2001. LII, 346 S.

12. Die Zeit Wenzels 1388-1392. Bearb. v. E. Rotter. 2008. XL, 441 S.

13. Die Zeit Wenzels 1393-1396. Bearb. v. U. Rödel. 2001. LXXVIII, 331 S.

14. Die Zeit Wenzels 1397-1400. Bearb. v. U. Rödel. 2004. LXVIII, 384 S.

15. Die Zeit Ruprechts 1400-1403. Bearb. v. U. Rödel. 2009. XCI, 451 S.

in der Neuzeit. (Schriften zur Problematik der deutschen Führungsschichten in der Neuzeit). Büdinger Vorträge 1963-1978 sowie ab 1979: Büdinger Forschungen zur Sozialgeschichte. Im Auftrag der Ranke-Gesellschaft Vereinigung für Geschichte im öffentlichen Leben und des Instituts zur Erforschung historischer Führungsschichten hrsg. von Hellmuth Rössler und Günther Franz. Bde. 1-17. Darmstadt, Limburg/Lahn u. Boppard am Rhein, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, C. A. Starke Verlag u. Harald Boldt Verlag, 1965-1988.

8vo. Originale Verlagsleinen (Bde. 1-10, 3-10 mit Schutzumschlägen) u. originale Verlagskartoneinbände (Bde. 11-17). Exzellenter Zustand!

I. Deutscher Adel 1430-1555. Büdinger Vorträge 1963. Hrsg. von Hellmuth Rössler. Darmstadt 1965. 4 Bll., 265 S.

II. Deutscher Adel 1555-1740. Büdinger Vorträge 1964. Hrsg. von H. Rössler. Darmstadt 1965. 4 Bll., 371 S.

III. Deutsches Patriziat 1430-1740. Büdinger Vorträge 1965. Hrsg. von H. Rössler. Limburg 1968. 3 Bll., 482 S.

IV. Universität und Gelehrtenstand 1400-1800. Büdinger Vorträge 1966. Hrsg. von H. Rössler u. Günther Franz. Limburg 1970. XI, 288 S.

V. Beamtentum und Pfarrerstand 1400-1800. Büdinger Vorträge 1967. Hrsg. v. G. Franz. Limburg 1972. 6 Bll., 269 S.

VI. Führungskräfte der Wirtschaft. Tl. 1: … in Mittelalter und Neuzeit 1350-1850. Büdinger Vorträge 1968-1969. Hrsg. von Herbert Helbig. Limburg 1973. 6 Bll., 378 S.

VII. Führungskräfte der Wirtschaft. Tl. 2: … im neunzehnten Jahrhundert 1790-1914. Büdinger Vorträge 1969-1970. Hrsg. v. H. Helbig. Limburg 1977. 6 Bll., 269 S.

VIII. Bauernschaft und Bauernstand 1500-1970. Büdinger Vorträge 1971-1972. Hrsg. v. Günter Franz. Limburg 1975. 9 Bll., 358 S.

IX. Führende Kräfte und Gruppen in der deutschen Arbeiterbewegung. Büdinger Vorträge 1973-1975. Hrsg. von Hanns Hubert Hofmann. Limburg 1976. XXII, 226 S.

X. Bankherren und Bankiers. Büdinger Vorträge 1976. Hrsg. v. H. H. Hofmann. Limburg 1978. 10 Bll., 204 S.

XI. Das deutsche Offizierkorps 1860-1960. Büdinger Vorträge 1977. In Verbindung mit dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt hrsg. v. H. H. Hofmann. Boppard am Rhein 1980. 455 S.

XII. Deutsche Führungsschichten in der Neuzeit. Eine Zwischenbilanz. Büdinger Vorträge 1978. Hrsg. v. H. H. Hofmann u. G. Franz. Boppard 1980. 223 S.

XIII. Oberbürgermeister. Büdinger Forschungen zur Sozialgeschichte 1979. Hrsg. von Klaus Schwabe. Boppard 1981. 215 S.

XIV. Die Regierungen der deutschen Mittel- und Kleinstaaten 1815-1933. Büdinger Forschungen zur Sozialgeschichte 1980. Hrsg. v. K. Schwabe. Boppard 1983. 368 S.

XV. Die preußischen Oberpräsidenten 1815-1945. […]

Regesten der Grafen von Katzenelnbogen 1060-1486. 4 Bde. Wiesbaden, Selbstverlag der Historischen Kommission für Nassau, 1953-1957.

8vo. (I, 1060-1418:) 799 S.; (II, 1418-1482:) XVI, (800-) 1695 S.; (III, Rechnungen, Besitzverzeichnisse, Steuerlisten und Gerichtsbücher 1295-1486:) (1696-) 2362 S.; (IV, Register:) (2363-) 2933 S., Faltkarte im Anhang (Verwaltungskarte der Grafschaft ca. 1470). Neue Ganzleineneinbände mit geprägten Rückentitelschildern. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau, 11). Exzellenter Zustand!

Bedeutende Regestenarbeit Demandts (1909-1990), in der er das Archiv der Grafen von Katzenelnbogen bis zu ihrem Aussterben 1479 rekonstruierte. Das Grafengeschlecht, das mit den Staufern in verwandtschaftlicher Beziehung stand, benannte sich seit etwa 1138 nach der Burg. Katzenelnbogen liegt heute im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz. Demandt machte nach seinem Studium der Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte an den Universitäten Tübingen und Marburg Karriere im Archivwesen, wurde bereits 1939 Staatsarchivrat in Marburg, wirkte nach dem Krieg in Wiesbaden und Marburg als Archivrat und stellvertretender Direktor des Staatsarchivs Marburg. Er war Mitglied in den Historischen Kommissionen für Hessen, für Nassau und der Hessischen Historischen Kommission Darmstadt.

Das Runtingerbuch 1383-1407 und verwandtes Material zum Regensburger-Südostdeutschen Handel und Münzwesen. 3 Bde. Regensburg, Gustav Bosse Verlag, 1935-1944.

8vo. (I, 1944:) IX, 835 S. Mit zahlr. Falttafeln; (II:) XIX, 471 S.; (III:) 472 S. Neue Ganzleinenbände mit geprägten Rückentitelschildern. (Deutsche Handelsakten des Mittelalters und der Neuzeit. Hrsg. durch die Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, VI-VIII). Exzellenter Zustand!

Das Handelsbuch der Kaufmannsfamilie Runtinger wurde erst 1893 im Regensburger Stadtarchiv aufgefunden. Es führt die Geschäftstätigkeit in den Jahren 1383 bis 1407 auf, unter der Ägide des Familienvorstands Matthäus Runtinger. Matthäus verstarb im Jahre 1407. Mit ihm erlosch das Geschlecht im Mannesstamm. Es war sein Vater Wilhelm Runtinger, der im Jahre 1347 das Regensburger Bürgerrecht erwarb und das Geschäft 1360 bis 1370 aufbaute, zunächst mit dem Schwerpunkt auf dem Weinhandel, dann fokussiert auf den Tuch- und Gewürzhandel, also den bedeutenden Fernhandel. Als die Aufzeichnungen des Runtingerbuches einsetzen, stand der Betrieb also schon in voller Blüte und die Runtingers waren bereits zu großem Reichtum gelangt und zu einer der führenden Familien Regensburgs avanciert. – I. Darstellung; II. Text des Runtingerbuches; III. Urkunden, Briefe, Rechnungsauszüge; Register zum Text des Runtingerbuches, Berichtigungen, Ergänzungen.