Opera omnia. Eaque profectò non modò eiusdem delphicis responsis quàmplurimis, ac tractatu de procuratoribus aucta, verumetiam aureis adnotationibus Iacobi Anelli de Bottis & Petri Mangrellae. Unà cum gemma legali, seu compendio aureo sentantiarum, omniumque propositionum, quibus tum Bartolus, tum addentes usi sunt, studiosissimè elaborata: dilucido praeterea nouoq. ordine atque alphabetica serie; indicis locupletissimi loco, in studiosorum gratiam exornata: quorum seriem, nomenclaturamque, versa pagina indicabit. Hac sanè editione accuratissimè omnia recognita & emendata. Sexta Editio Iuntarum. 11 Bde. (Bd. 11 = Registerband). Venetiis (= Venedig), apud Iuntas, 1596. (Consilia & Repertorien:) Augustae Taurinorum (= Turin) 1589.

Gr.-Fol. (42 x 27,5 cm). Neue Halbpergamentbände mit geprägten ledernen Rückentitelschildern.

Venezianische Ausgabe der Opera omnia des bedeutendsten europäischen Juristen! – Bartolus de Saxoferrato (1313-1357), einer der berühmtesten Juristen Europas überhaupt, war der bedeutendste Vertreter der Kommentatoren. Nach der juristisch-philologischen Erschließung des Corpus iuris civilis durch die Glossatoren wandten sich die Kommentatoren der Rechtspraxis zu. Bartolus suchte die gesamte Rechtsquellen- und Rechtsliteratur zusammenzufassen und auf die Bedürfnisse der Rechtspraxis auszurichten. Die Einheit der Rechtslehre, die Harmonie in der Überwindung widerstreitender Textstellen, also die scholastische Denk- und Interpretationsweise, standen nach wie vor im Vordergrund. In gewaltigen, eindrucksvollen Werken unterbreiten die Kommentatoren die gesamte Zivilrechtslehre dieser Zeit. Schon zu seinen Lebzeiten erlangte Bartolus außergewöhnlichen Ruhm: summus iuris commentator. Die Autorität von Bartolus war lange Zeit der der Glosse fast ebenbürtig: nemo bona iurista nisi bartolista. – Seine Opera omnia wurden mehrfach aufgelegt, fast ausschließlich in Italien, bis auf die berühmte Baseler Gesamtausgabe, die der humanistisch gesinnte Jurist Jacobus Concennatius während seines mehrjährigen Aufenthaltes in Basel bearbeitete und edierte. Zu dieser Zeit konkurrierten vor allem Turiner und Venezianer Drucke, die die Ausgaben des Bartolus mit eine Reihe von Anmerkungen bedeutender Juristen des 16. Jahrhunderts angereichert haben. Unter den Ausgaben zählt die vorliegende Venezianische zur umfangreichsten. Es ist eine gut bearbeitete und auch sehr gut leserliche Bartolus-Ausgabe, eine der bedeutendsten Ausgaben im 16. Jahrhundert!

1313/14: geboren in Ventura, heute ein Ortsteil von Sassoferrato in den Marken

um 1328: Beginn des Rechtsstudiums in Perugia bei Cinus de Pistoia (1270-1336/1337)

1333: im Herbst Wechsel nach Bologna zu Jacobus Buttrigarius (1274-1347) und Rainerius de Arisendis (gest. 1358)

1334: am 10. November Promotion zum Dr. iuris utriusque

1338: praktische Tätigkeit als Assessor der Podestà in Todi, in Cagli bei Perugia und Pisa

1339: in Pisa ab dem Wintersemester Rechtslehrer und Kollege von Rainerius

1342: Wechsel nach Perugia, wo er bis zu seinem Tode lehrte

1355: Bartolus begegnet Kaiser Karl IV. in Pisa, der ihm die Erlaubnis zu einem Geschlechtswappen erteilt und zu seinem Ratgeber ernennt

1357: Bartolus stirbt am 13. Juli in Perugia im 44. Lebensjahr.

I. Tomus primus. In primam Digesti Veteris partem. 1 Bl. (in Bartoli effigiem Alexandri Gatti carmen), prächtig gestochener Vortitel mit Namenszug „Bartoli“ in Gold koloriert, Tb. in Rot-Schwarz-Druck mit großem Druckersignet, Seiten 7-48, 100 num. Bll.

II. Tomus secundus. In secundam Digesti Vereris partem. Tb. in Rot-Schwarz-Druck mit großem Druckersignet, Seiten 3-36, 150 num. Bll.

III. Tomus tertius. In primam Infortiati partem. Tb. in Rot-Schwarz-Druck mit großem Druckersignet, Seiten 3-26, num. Bll. 2-171 (so komplett, 170 u. 171 verbunden).

IV. Tomus quartus. In scundam Infortiati partem. Tb. in Rot-Schwarz-Druck mit großem Druckersignet, 3 Bll., Seiten (9-) 26, num. Bll. 2-177 (so komplett).

V. Tomus quintus. In primam Digesti Novi partem. Tb. in Rot-Schwarz-Druck mit großem Druckersignet, 2 Bll., Seiten (7-) 30, num. Bll. 2-163 (so komplett).

VI. Tomus sextus. In secundam, Digesti Novi partem. Tb. in Rot-Schwarz-Druck mit großem Druckersignet, Seiten (3-) 76, 240 num. Bll.

VII. Tomus septimus. In primam Codicis partem. Tb. in Rot-Schwarz-Druck mit großem Druckersignet, 2 Bll., Seiten (7-) 46, 177 num. Bll. (Num. von Bl. 2 ausgelassen), großes Druckersignet als Schluß auf letztem Bll.

VIII. Tomus octavus. In secundam, atque tertiam Codicis partem. Tb. in Rot-Schwarz-Druck mit großem Druckersignet, Seiten 3-24, 124 num. Bll., 8 Seiten, 58 num. Bll.

IX. (Tomus nonus & Tomus decimus in 1 Band). Tomus nonus, Super Authenticis, & Institutionibus. Tb. in Rot-Schwarz-Druck mit großem Druckersignet, 2 Bll., num. Bll. 2-96 (so komplett). Tomus decimus. Tb. in Rot-Schwarz-Druck mit großem Druckersignet, 1 Bl., 196 num. Bll.

X. Consilia, quaestiones, et tractatus Bartoli à Saxoferrato. Quibus, praeter Alex. Barb. Seissell. Pom. Nicelli, & aliorum adnotationes, & contrarietatum conciliationes. Turin 1589. Tb. in Rot-Schwarz-Druck mit großem Druckersignet, num. Bll. 2-225.

XI. REPERTORIUM singulare, et aureum Henrici Ferrendat Niuernen. Super consiliis, quaestionibus, et tractatibus Bartoli et aliorum. REPERTORIUM locupletissimum in omnes Bartoli à Saxo Ferrato lecturas. Singulas quasuis materias, ad insigniores, & notabiliores decisiones inueniendas. Turin 1589. (Repertorium singulare: vorgebunden ohne Tb.), 21 Bll., 1 Leerbl., (Repertorium locupletissimum:) Tb. in Rot-Schwarz-Druck mit großem Druckersignet, 189 nnum. […]

Commentarius ad Codicem Iustinianeum. In quo sensa legum cuiusq; tituli breuiter illustrantur, & perpetuâ serie disponuntur, enodatis insuper quaestionibus quae hodie in Iudicijs frequentiores sunt. Editio secunda dimidio auctior & limatior. Lovanii (= Löwen), typis Philippi Dormalij & Georgi Lipsij, 1633.

4to. (32 x 21 cm). Tb. mit Vignette, 1 Bl., 701 S. Zeitgenössischer Pergamentband mit handschr. Rückentitelbeschriftung. (stellenw. ganz leicht angerändert, wenig stockfl.).

Ausgabe letzter Hand, in nur wenigen Bibliotheken vorhanden! – Diodorus Tuldenus (Theodoor van Tulden, 1590-1645) war Professor an der Universität von Löwen, wo er bereits studiert hatte. Nach dem Studienabschluss 1615 ging er zunächst zurück in seine Heimatstadt ’s-Hertogenbosch, bis er im Jahre 1620 den Ruf an die Universität Löwen annahm. Kurz vor seinem Tode wurde van Tulden im Jahre 1645 zum Mitglied des Großen Rates von Mechelen ernannt, dem höchsten Berufungsgericht der Spanischen Niederlande. – Es erschienen nach der vorliegenden zweiten Ausgabe noch eine dritte (1651), eine vierte (1701) und eine fünfte (1712) Auflage, die in den einschlägigen Bibliotheken häufiger verzeichnet sind. Die vorliegende Ausgabe von 1633 ist kaum zu finden! – Vgl. Dekkers 172.

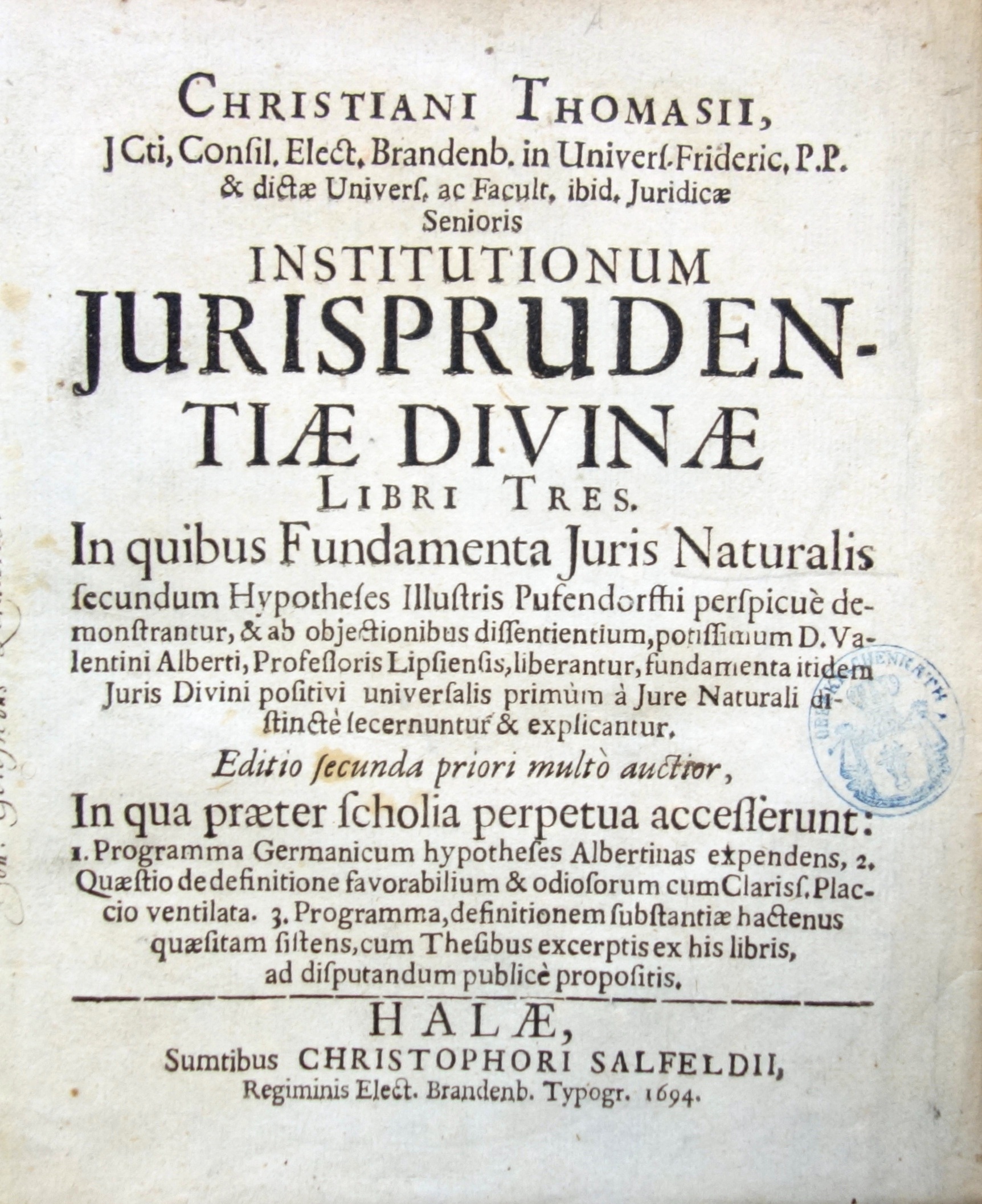

Institutionum Jurisprudentiae Divinae libri tres. In quibus fundamenta juris naturalis secundum hypotheses illustris Pufendorffii perspicuè demonstrantur, & ab objectionibus dissentientium, ptissimum D. Valentini Alberti, Professoris Lipsiensis, liberantur, fundamenta itidem Juris Divini positivi universalis primùm à Jure Naturali distinete lecernuntur & explicantur… In qua praeter scholia perpetua accesserunt: 1. Programma Germanicum hypotheses Albertinas expendens, 2. Quaestio de definitione favorabilium & odiosorum cum Clariss. Placcio ventilata. 3. Programma, definitionem substantiae hactenus quaesitam sistens, cum Thesibus excerptis ex his libris, ad disputandum publicè propositis. Editio secunda priori multò auctior. Halae (= Halle), sumtibus Christophori Salfeldii, 1694.

Gr.-8vo. Tb., 650 S., 5 Bll. (Theses XLVIII. ex Institutionibus Jurisprudentiae Divinae excerptae, it in Universitate Fridericiana sub praesidio Christiani Thomasii, Disputationibus XII. Anno M.DC.XCIV. (= 1694) publice propositae). Schlichter zeitgenössischer Pergamentband. (Ebd. stellew. fachmännisch ausgebessert).

Frühes Hauptwerk von Thomasius in deutlich erweiterter zweiter Auflage, in dem er seine politische Theorie darlegt. – Das Werk entstand noch in Leipzig und erschien zuerst im Jahr 1688. Der gebürtige Leipziger (1. Januar 1655) wirkte seinerzeit als Advokat in seiner Heimatstadt und hielt Vorlesungen an der Universität. Er begründete in der vorliegenden Arbeit seine Vorstellung von einer Trennung von Staat und Kirche, womit er die kursächsische Orthodoxie gegen sich aufbrachte. Die Beiträge in den ebenfalls seit 1688 erschienenen „Monatsgesprächen“ vertieften die Differenzen, die letztlich im Lehr-, Disputations- und Veröffentlichungsverbot vom März 1690 ihren Höhepunkt fanden. Thomasius verließ Leipzig und ging nach Halle, wohin er vom brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III. berufen wurde, noch an die dortige Akademie. Die Gründung der Universität, an deren Wiege Thomasius ganz von Beginn an stand, folgte erst 4 Jahre später. In Halle erschien die vorliegende, deutlich erweiterte zweite Auflage. In Halle wirkte Thomasius bis zu seinem Tode am 23. September 1728, an der von ihm mitgeprägten Universität, seit 1710 auch als Rektor. In den „Institutionem Jurisprudentiae Divinae libri tres“ entwickelt er seine „Grundgedanken der Herrschersouveränität, der Toleranz und des Schutzes des Individuums vor ungerechtfertigtem Machtanspruch“ (Kleinheyer-Schröder, 6.A., 455).

Europäische Staats-Consilia oder curieuse Bedencken, welche von Grossen Herren, Hohen Collegiis, Vornehmen Ministren, und berühmten Männern, in Religions-Staats-Kriegs und andern wichtigen Sachen/ die sowohl gantz Europam, als auch vornemlich das heil. Röm. Reich Teutscher Nation concerniren, und zur Illustration der neuen geist- und weltlichen Historie, ingleichen des Juris Publici, ohnentbehrlich sind, seit dem Anfange des XVI. Seculi, nach beschehener Reformation der Kirche, bis auf dieses 1715. Jahr, abgefasset worden, nebst Elenchis, und einem vollständigen Register. 2 Bde. Leipzig, bey Friedrich Lanckischens Erben, 1715.

Fol. Tb., 10 Bll., 1602; Vortitel, 12 Bll., 1734 S., (Real-Register u. Errata:) 28 Bll. Neue, prächtige Halblederbände mit gepr. Rückentitelschildern u. -ornamentik. (Schöner Rotschnitt, Tb. von 1 u. erste 3 Bll. etw. eng beschnitten).

Wichtige Sammlung von politischen Gutachten, auch zu kleineren Territorial- und religiösen Fragen. – Lünig (1662-1740) war der bedeutendste Kompilator des Jus Publicum Germanicum. „Er hat eine umfangreiche Sammlung von Gesetzen, Urkunden, Rechtsdeduktionen, Stil- und Zeremonialanweisungen gesammelt und veröffentlicht. Der Zugang zu diesen Dokumenten erforderte oft beträchtliches diplomatisches Geschick, Bestechung und organisatorisches Talent… Es reflektiert zunächst die Bedürfnisse einer historisch orientierten Reichspublizistik… Im Reich bestand jedoch nicht nur ein theoretisch-wissenschaftliches Interesse… Ohne Zweifel waren es auch Bedürfnisse der praktischen Politik, die das Entstehen der L.schen Sammlung begünstigten und ihr einen ‚Markt‘ eröffneten. Die publizistische Haupttätigkeit L.s fällt ziemlich genau mit der Regierungszeit Kaiser Karls VI. zusammen, in der der Reichsgedanke nochmals einen Aufschwung erlebte…“ (Bernd Roeck, NDB 15, 468f.). – Lünig verfolgte nach seinem Studium der Rechtswissenschaften eine Verwaltungslaufbahn, oft unterbrochen durch eine umfangreiche Reisetätigkeit durch Europa. Am Ende verschlug es ihn über Wien und Eilenburg in Sachsen nach Leipzig, wo er bis zu seinem Lebensende die Stellung eines Stadtschreibers innehatte. – Pütter I, 313, IV; ADB XIX, 641; NDB 15, 468ff.

Commentarius ad Pandectas in quo praeter Romani juris principia ac controversias illustriores, jus etiam hodiernum, & praecipuae fori quaestiones excutiuntur. Tomus primus continet duos & viginti libros priores. Tomus secundus, continet octo & viginti libros posteriores. Editio quinta. 2 Bde. Hagae-Comitum (= Den Haag), apud Petrum de Hondt, 1726.

Fol. (I:) Tb. in Rot-Schwarz-Druck mit Vignette, 10 Bll., 974 S., 31 Bll. (Index); (II:) Tb. in Rot-Schwarz-Druck mit Vignette, 1180 S., 34 Bll. (Index). Schöne zeitgenössische Ganzlederbände auf 6 Bünden geheftet und mit geprägten Lederrückenschildern. Prächtiger Zustand!

Ein Klassiker der europäischen Rechtsgeschichte! – Voet (1647-1713), Professor der Rechte in Utrecht seit 1673, ab 1680 in Leiden. Einer der bedeutendsten Juristen der sog. eleganten Jurisprudenz. Sein Digestenkommentar war besonders in Deutschland ein wichtiger Baustein des Usus modernus. Neben Voet hat Holland vor allem Vinnius, Huber und Noodt als bedeutende Juristen vorzuweisen. Der berühmte Kommentar, verlegt bis ins 19. Jahrhundert, ähnelt in Form und Inhalt den deutschen Kommentaren des usus modernus. Insoweit bildet Voet einen Unterschied, weil er in seinem Kommentar scharf trennt zwischen der eigentlichen Kommentierung des Pandektentitels und der Darstellung des Ius hodiernum. – Vgl. Coing, Handbuch II,1/540 mit vielen weiteren Hinweisen.

Dictionaire historique et critique. Quatrieme Edition, revue, corrigée, et augmentée avec la vie de l’Auteur, par Mr. des Maizeaux. 4. Ausgabe. 4 Bde. Amsterdam und Leiden, chez P. Brunel, R. & J. Wetstein & G. Smith, Samuel Luchtmans u. a., 1730.

Fol. (I:) Vortitel, Tb. in Rot-Schwarz-Druck mit gest. Vignette (so für alle Bände), 5 Bll., CXVI, 719 S.; (II:) Vortitel, Tb., 915 S.; (III:) Vortitel, Tb., 831 S. mit Schlussvignette; (IV:) Vortitel, Tb., 804 S. Die Titelbll. jeweils mit gestochener Titelvignette von Bernard Picard. Prächtige zeitgenössische Kalbslederbände auf sechs Bünden geheftet mit reicher Rückenvergoldung, roten geprägten Rückentitelschildern u. schönem Marmorschnitt. (Papier stellenw. etw. stockfl., überwiegend aber sehr frisch).

Monument der Frühaufklärung in phantastischem Zustand! – Bayle (1647-1706), Sohn eines hugenottischen Predigers, gilt – neben dem zehn Jahre jüngeren Fontenelle – als die zentrale Figur der französischen Frühaufklärung. Aufgrund der Hugenottenverfolgungen – mit ihrem Höhepunkt in der Aufhebung des Toleranzedikts von Nantes im Jahre 1685 durch Ludwig XIV. – ging Bayle nach Rotterdam, wo er einen Ruf als Professor der Philosophie und Geschichte annahm. Er wurde mit seinen Schriften, insbesondere den „Nouvelles de la République des Lettres“, die er von 1684 bis 1687 herausgab und für den Drucker Henri Desbordes redigierte, zu einem Bezugspunkt für die emigrierte französische Gemeinde der Hugenotten, die sich über ganz Europa verstreut hatte. Das „Dictionnaire“, zunächst in zwei Bänden erschienen, wurde vom holländischen Verleger Reinier Leers bestellt und sollte für den Verleger eine modernisierte Version von Louis Moréris „Grand Dictionnaire historique“ (zuerst 1674) werden, eines Namens- und Personenlexikons. Bayle schuf aber stattdessen ein Dictionnaire neuen Typs, eben das „Dictionnaire historique et critique“, wobei die kritische Sichtung des Wissens die Hauptrolle übernahm. Das dargelegte Wissen wird kritisch hinterfragt, verschiedene Standpunkte werden dargelegt und sollen die Leser zum ständigen Hinterfragen animieren. Das Lexikon lehrt das skeptische Argumentieren, Fakten sollen nicht unkritisch serviert und konsumiert, sondern problematisiert werden. Damit wird Bayle zum „eigentlichen Schöpfer der historischen Akribie“ (Ernst Cassirer), worin sein Hauptverdienst für die Entwicklung des aufgeklärten Denkens besteht. Friedrich II. von Preußen schätzte Bayle – wie viele seiner Zeitgenossen – über alle Maßen und bewahrte zahlreiche Auflagen in seiner Bibliothek auf. Es ergibt sich aus Bayles philosophischem Zugang beinahe zwangsläufig, dass sich der große Frühaufklärer bis an sein Lebensende im Jahre 1706 in seinem Exil in Rotterdam zahlreicher Angriffe erwehren musste, […]